| Immagine che raffigura la frase di Socrate, "So di non sapere", in greco e in italiano |

"So di non sapere" disse Socrate davanti alla giuria che decise la sua condanna a morte.

Con questa affermazione, il filosofo mirava a rendere gli uomini consapevoli della loro ignoranza e a spingerli a conoscere e a indagare la vera essenza, l' οὐσία, delle cose.

Stando a questa dichiarazione, poiché è necessario analizzare tutto ciò che si ritiene essere 'vero', ma che, in realtà, si basa su una serie di contraddizioni e affermazioni errate, è importante andare alla ricerca delle antiche origini della parola 'pericolo',per poter avere una comprensione più completa del termine. Dopo averle studiate, è opportuno tracciare una storia, che attraverso i secoli, le usanze, i costumi, arrivi ai giorni nostri.

Il termine 'pericolo' deriva dal latino 'pericŭlum' , in origine 'tentativo, prova',"meae fidei periculum facere" ("mettere alla prova la mia lealtà", Cic. Verr.1,34); poi 'rischio'e 'danno', "salus sociorum summum in periculum vocatur"("la salvezza degli alleati è esposta a grandissimo pericolo", Cic. Pomp.12). Cicerone utilizzò il termine anche in ambito giudiziario con il significato di 'processo, accusa' o 'protocollo',"labor in privatorum periculis"(la fatica di difendere nei processi cittadini privati", Pomp.2); "pericula magistratuum"("i verbali dei magistrati"Verr.4).

Anche per quanto concerne la religione, il concetto di 'pericolo' compare anticamente nella società romana, infatti la dea Giunone,protettrice della città, veniva denominata 'moneta', ovvero "avventrice", per i buoni avvertimenti dati in situazioni di pericolo. Inoltre, sempre presso i Romani, era usanza fare offerte agli dei per allontanare un pericolo dalla comunità. In seguito, con l'avvento del cristianesimo, il pericolo fu identificato in quello arabo-islamico, per cui si sono combattute numerose crociate in nome della liberazione di Gerusalemme.

In aggiunta, bisogna ricordare che nella spiritualità del cristianesimo era insito l'impulso a distruggere le immagini sacre; chi non praticò l'iconoclastia controllò comunque l'uso delle immagini al fine di scongiurare il pericolo dell'idolatria, ovvero il rischio che i fedeli potessero adorare immagini di false divinità. Infine,nella teologia cattolica, vi è "pericolo dell’anima e dello scandalo",azione che può dare al prossimo l’occasione di una colpa o d’una rovina dal punto di vista spirituale.

Il termine 'pericolo' deriva dal latino 'pericŭlum' , in origine 'tentativo, prova',"meae fidei periculum facere" ("mettere alla prova la mia lealtà", Cic. Verr.1,34); poi 'rischio'e 'danno', "salus sociorum summum in periculum vocatur"("la salvezza degli alleati è esposta a grandissimo pericolo", Cic. Pomp.12). Cicerone utilizzò il termine anche in ambito giudiziario con il significato di 'processo, accusa' o 'protocollo',"labor in privatorum periculis"(la fatica di difendere nei processi cittadini privati", Pomp.2); "pericula magistratuum"("i verbali dei magistrati"Verr.4).

Anche per quanto concerne la religione, il concetto di 'pericolo' compare anticamente nella società romana, infatti la dea Giunone,protettrice della città, veniva denominata 'moneta', ovvero "avventrice", per i buoni avvertimenti dati in situazioni di pericolo. Inoltre, sempre presso i Romani, era usanza fare offerte agli dei per allontanare un pericolo dalla comunità. In seguito, con l'avvento del cristianesimo, il pericolo fu identificato in quello arabo-islamico, per cui si sono combattute numerose crociate in nome della liberazione di Gerusalemme.

In aggiunta, bisogna ricordare che nella spiritualità del cristianesimo era insito l'impulso a distruggere le immagini sacre; chi non praticò l'iconoclastia controllò comunque l'uso delle immagini al fine di scongiurare il pericolo dell'idolatria, ovvero il rischio che i fedeli potessero adorare immagini di false divinità. Infine,nella teologia cattolica, vi è "pericolo dell’anima e dello scandalo",azione che può dare al prossimo l’occasione di una colpa o d’una rovina dal punto di vista spirituale.

Nella letteratura italiana, il termine compare in numerosissimi autori, poiché, seguendo il corso della storia, gli uomini hanno dovuto affrontare diversi pericoli, quali le carestie, le invasioni,le guerre, le malattie ecc...di cui solo i poeti, gli artisti e gli scrittori hanno tenuto traccia nelle loro opere. A testimonianza di questa grande attività letteraria qui di seguito sono riportati degli esempi:

- Dante, Convivio ( 1304-1307) , IV-xn-4: "Chi fu quel primo che li pesi del’oro coperto e le pietre che si voleano ascondere, preziosi pericoli, cavoe?";

- Boccaccio, Il Comento alla Divina Commedia, e gli altri scritti intorno a Dante (1350),viii-2-77: "avendo... da certi ambasciatori degli allobrogi cautamente sentita la congiunzione ordinata da catellina, presi certi nobili giovani romani che a quella tenevano, essendosi già catellina partito di roma, di grandissimo pericolo [tullio] liberò la città .";

- Castiglione, Il libro del Cortegiano (1513-1524), 163: "conoscendo questo pericolo, si è ritrovato tra gli antichi sapienti chi ha scritto libri, in qual modo possa l'omo conoscere il vero amico dall'adulatore.";

- Leopardi, Operette morali (1824-1832),860: "lo porrebbe in pericolo... se per avventura qualche scintilla appigliandosi a quelle fronde secche, vi mettesse il fuoco.";

- Manzoni ,I promessi sposi (1840-1842), 28 (486): " [Il pericolo del contagio] sovrastava alla città, per tanta miseria ammontata in ogni parte di essa.";

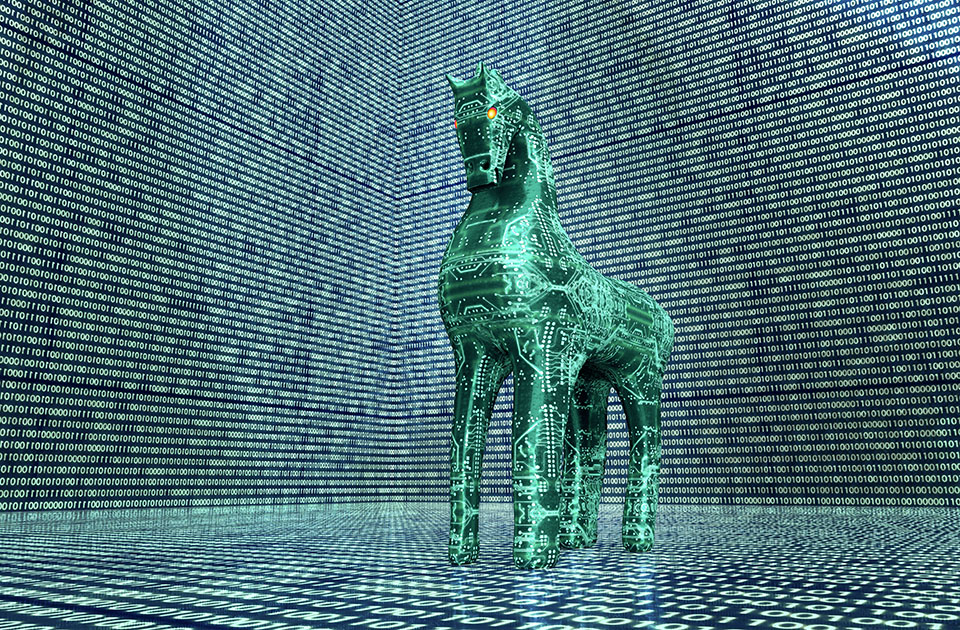

| Immagine relativa al pericolo, "danger" |

In conclusione,non bisogna tralasciare che i grandi pericoli del nostro tempo derivano dal mondo digitale.

Su Internet esistono molte minacce non solo per le aziende, ma anche per i privati e che possono causare ingenti danni. La cyber criminalità, infatti, è molto sviluppata ed è relativa ai mezzi elettronici, alle telecomunicazioni e agli strumenti IT.

Inoltre, in essa è compreso l’uso indebito di informazioni personali e sensibili, sottratte via Internet da una rete aziendale o tramite specifici strumenti,ad esempio, dalla carta di credito di una persona.

|

| Malware, "software dannoso" |

di proteggere i propri dati.

Fonti:

Luigi Castiglioni, Scevola Mariotti, IL vocabolario della lingua latina ;

Luigi Castiglioni, Scevola Mariotti, IL vocabolario della lingua latina ;

Nessun commento:

Posta un commento